餘生,我們會在一起嗎?

文/桃小野

清晨,我急匆匆趕往醫院。

秋風吹過來,天藍色的長裙飄動。天,有些微涼。我下意識地抱緊了雙臂,可還是感覺不到想要的一絲暖意。

對于我這樣一個重症監護病區的護士長來說,日子總是緊張又忙碌的。以至于,今天早上出了小區的大門,才想起,降溫了,該穿件外套的,哪怕搭件披肩也好,可滿腦子都是病區的事,還是忘了加衣。

“玲子,2床的病人搶救過來了嗎?大出血止住了?太好了!你們專人特護繼續跟上,我馬上到科室!”

五分鍾後,我到達辦公室。今天提前了近一小時上班。

迅速穿好白大褂後,我莊重地對着鏡子戴正燕尾帽。這頂燕尾帽上标有一道藍杠,是護士長的标識。

在我的心裏,這不僅是聖潔的榮耀,更是一份沉甸甸的責任與擔當。

馬上就是國慶中秋小長假。可在重症監護病區,是沒有長假這一說法的。查看了夜班記錄和病人體征後,我得趕緊研究假期排班,以合理安排姐妹們輪流值班、休息。

“白荷姐,離早交班還有二十分鍾呢,你去歇會兒。早上大成送了幾杯豆漿和一籠包子在值班室,你趕緊去吃兩口。”值夜班的玲子,邊整理病曆,邊對我說。

大成是玲子的愛人,是我們醫院附近移動公司的帥小夥兒,人大方也熱情,我們充話費、辦流量都找他。兩口子剛結婚不久,當初,還是我牽的線呢。瞅着他倆這般恩愛,我也打心眼兒裏高興。

“玲子,我不餓,真的,早上起來不怎麽活動,就不想着吃東西的。”

“姐,不餓你也得吃啊!咱病區可不清閑,不吃飽哪有勁工作啊!你看,這一年來,你都瘦成啥樣兒了?你要是身體虧了,小逸怎麽辦?還有,那個……那個他,也要心疼死的!”玲子說着說着,都有些紅眼了。

是啊,我的小逸,我可憐的小逸,媽媽必須身體棒棒的哦,媽媽永遠不會倒。大口咬着大成送來的香菇肉丁餡兒的熱包子,我對自己說。

小逸是我三歲的兒子,先天性輕度腦癱,走路、行動都不方便,也不怎麽會講話(說活也有些困難)。可他會叫媽了。經過兩年的康複訓練,他終于會叫媽了。

一想到小逸看着我喊“媽”的樣子,我的眼淚就偷偷跑出來了。這流出的淚滴在包子上,好酸好甜。

而玲子口中提到的那個他,是隻有玲子才知道的秘密。

他叫安明浩,是我院骨科省重點的青年博士專家,三月前,援藏去了。

本來這次市衛生系統援藏人員的名單裏,安排的是另一名外科專家,可那位專家家裏的老人突然病重,暫時走不了,安明浩就主動報名去了。

醫院有些不舍得安明浩去的,畢竟,作爲省重點專科學科帶頭人,科室的建設離不開他。但是,安明浩自己積極要求援藏,市裏援藏小組當然非常歡迎。畢竟,有這麽一位德才兼備的年輕專家,情願不遠千裏前去支援醫療建設,真是藏族百姓的幸運。

他走的時候,我和陳泉的離婚手續已經辦好了。隻是,我沒告訴任何人,包括他。

我現在有些後悔,沒告訴他。可是,就算說了,又能怎樣呢?

十年前。

我在金陵醫學院讀大二。

那時,我就認識了明浩。

我讀的是護理本科,他,是外省考過來的臨床專業的研究生。

我們的學業都很出色,都是黨員和學生會的幹部,也都是老師的得力助手。

相熟,源于一場九十周年校慶活動。

我們是那場晚會的主持人,經常在一起搞策劃、對台詞。

我們都欣賞對方的優秀,也陶醉于無需多言的種種默契。

不過,也僅限于此。直到畢業,我們通過自己的努力,考進母校最大的附屬醫院,他當了骨科醫生,我當了與他同科室的護士,即使如此,我們誰都沒向戀人主動邁進一步。

都以爲對方太驕傲,都擔心對方沒有愛的那麽深,我們都好怕,萬一做不成愛人,積累多年的戰友情誼也一去不複返。所以,誰也沒開口說那個“愛”字,盡管,這個字,多年前就已刻在我倆彼此的心尖上。

六年前。

就在我日夜盼望已成同事的明浩能向我主動表白時,我們醫學院一屆畢業的同窗,陳泉,找到了我。

他在蘇北某縣區的人民醫院腫瘤内科工作,工作後不久,就被所在醫院派往我居住城市的一家腫瘤專科醫院進修。三個月進修期滿後,他不想回去了,他想留在進修的醫院工作。于是,他找到了我。

陳泉得知我在本市規模最大的附屬醫院後,一口認定我有背景。他後來終于打聽到,我的伯伯白沐堂,是本市的紀委書記。

陳泉懇求說,他家世代務農,他是家裏唯一的“讀書人”。他讓我去找我伯伯,幫幫忙,托關系,讓他留在大城市,好幹一番事業,光宗耀祖。他做牛做馬都願意報答我們家。

說實話,對陳泉,我不讨厭。當然,也談不上喜歡。

他留給我的印象是勤奮,儉樸,老實,在班裏就是一位不其貌不揚、安分守己,沒有多大有主見也從不惹事的老好人。

見他如此誠懇,我也就坦率告訴他,我是有個在市裏當領導的伯伯,不過,我的工作,真的是自己找的,沒有驚動過他老人家。再說,他明年就退二線了,現在找他幫忙,老人家反而更謹慎。就是我們自己家有事,也從不去麻煩他。

“白荷,你不要看不起我就騙我,同學們都說,安明浩他就一外地人,也沒啥背景,能分到這麽牛的附屬醫院,就因爲他會讨好你,然後你伯伯幫忙一起安排的。”

陳泉憋了半天,臉都漲紅了,終于,還是說出了心裏話。

老天,真是人言可畏!

“這話誰告訴你的?”我強壓心頭怒火。

“是你們護理系的王小倩,她在一家民營婦産科醫院上班,前天在超市碰到我說的。哦,對了,她可到處告訴同學,她和安明浩是老鄉,也是最般配的,要不是安明浩爲了進大醫院,肯定和她在一起了,而不是你。”

我頓時石化,我感覺自己在聽一段離奇的天方夜譚,我還成了這虛構故事裏奪人所愛的主角。

我一再聲明,我和安明浩隻是普通校友關系,工作上是人家自己努力的結果,和我家任何人沒有半毛錢關系。陳泉這才半信半疑地離開了。

後來,陳泉又來求過我幾次。出于同情也出于樸素的同窗情誼,我還是請我伯伯出面,将陳泉調在了本市工作。陳泉千恩萬謝,還要請我吃飯,我委婉拒絕了。

随口留了一句:“努力工作、善待病員就是對我的感謝。再說,也不是我幫的忙,要說感謝,去找我伯伯說!”

禍從口出。也就是這一段話,造就了一段孽緣。

我沒想到,陳泉後來真的拎了兩包他們家鄉價值50元的土特産,去找了我伯伯。讓人意想不到的是,伯伯年輕時當過知青,在陳泉的家鄉插過隊,所以,對這位冒昧前來的第二故土的後輩,格外熱情。

據說,當天,伯伯還留他吃了晚飯。而陳泉,一會兒幫忙拖地,一會兒幫忙洗碗、倒垃圾,這勤快的農村小夥兒,很讨伯母歡喜。

伯母後來還告訴我,陳泉的話語中總是提到我的名字,一臉膜拜,充滿愛慕。

這件事過去了不久,我感覺安明浩開始疏遠我。難道,他的女朋友真是那個喜歡濃妝豔抹的妖豔王小倩?不能吧,以我對他的了解,他不是這麽重口味的男生啊。後來,我也真的見過王小倩到我們病區找過他,滿臉寫着“我來找我男友”的廣告,招搖的唯恐天下不知,這讓我很反感。

再後來,醫院整合資源,成立重症監護二病區,需要人手,我被調往新的病區,投入到更緊張的工作。我和安明浩的見面,又少了許多。當然,他會發短信、QQ留言,也就是注意休息、不要太辛苦之類,我有時回個笑臉,有時不回。

四年前。

安明浩考上了北京院校的博士生。我以爲,他不會回來了。因爲,他本來就是北方人。他讀博前,幾個校友拉我去爲他餞行。大家都喝了點酒,有點暈。

有人問:“明浩,你博士畢業後,還回我們南方嗎?”

他不說話,微紅的眼隻緊盯我朦胧的眼。

又喝了一輪,校友們開始興奮,吹噓各自的趣聞轶事。

明浩趁大家不注意,起身到我身邊,敬酒。

“你希望我回來嗎?”

終于,他開口。

該死的自以爲是的明浩,我在心裏暗暗詛咒。

難道非要等我先表白嗎?不,小姑奶奶絕不會先舉旗,我不會那麽沉不住氣的。

盡管,我心裏有一萬個肯定回答。可是,我嘴裏的回答卻是:“吾等燕雀,安知鴻鹄之志,願君日後鵬程萬裏!”

這句話一說完,我就後悔了。因爲,我看到,剛才還信心滿懷的明浩,一下子就倒在了桌邊,開始嘔吐不止。

旁人都以爲,他醉了。其實,我知道,是他沒等到他想聽到的回答,趴了。

我心疼得顧不上和他賭氣,連忙去扶他,而他的手,也已主動伸向了我。

就在這時,風情萬種的王小倩突然出現。

她一上來就對滿桌的同學嗔怪道:“我們家明浩酒量小,不能喝的。”

然後,攙扶着明浩,在衆人驚訝的目光中,離去。

據說,當晚,明浩留宿在王小倩的單身宿舍,整夜未歸。他們的绯聞傳遍了校友圈。

再後來,聽說,安明浩讀博的第二年,和王小倩領了結婚證,隻是,沒辦喜酒。因爲有人看到王小倩的朋友圈曬出了他倆的結婚證。

三年前。

我已經是醫院最年輕的護士長了,我拼命工作,得到了院領導和同志們的一緻認可。隻是,他們不知道,我日夜加班,隻爲忘記,有一個叫安明浩的男人。

那一年,我也結婚了,和陳泉。

父母年紀大了,婚房早就爲我買好了。他們隻等抱孫子。城中心,雙學區,複式樓。

盡管伯伯已經退二線了,但陳泉依舊和伯伯家,還有我家,走得很勤。堂哥堂姐都在國外留學工作,我父母就我一個獨生女,所以,他漸漸充當了這個家族半個兒子的角色。

當中學老師的父母也說,這個小夥子雖然家境不好,但肯吃苦,脾氣好,不錯。再說,人家還願意做上門女婿,這種肚量多大啊。

他們什麽時間達成的統一戰線,我都不知道。

無所謂了,就結婚吧,他們滿意就好。

無所謂了,反正我愛的人也已飛走,躺在了别人的溫柔鄉。

很快,我有了孩子。

我懷孕時,見過明浩一次。

他到醫院人事科取什麽證明材料,我正好去報職稱。

再次見面,恍如隔世,在一堆同事之間,我們不便多言,隻微笑點了點頭。

等我報完名,遠遠地看到明浩在行政樓下。

我知道,他在等我。

待我挺着大肚子,一搖一擺走過去時,明浩約我到醫院外的一處安靜的小咖啡店坐坐。

老朋友老校友了,叙叙舊也沒什麽。

再說,如今,我都快當媽了,還能怎樣呢?

他點了一杯卡布奇諾。我隻要了一杯淡淡的檸檬汁。

良久,我們就這麽坐着,最後,還是明浩先開了口。

“白荷,你知道我是愛你的。可是,我們怎麽都成了别人的愛人,我恨我自己……”

兩年不見了,我心裏的男神,眼角竟也生了密密的細紋,還隐隐的有了白發。我的眼已被控制不住的淚,模糊了。

“我好後悔,那晚沒抱緊你,讓你永遠地溜走了。我更恨自己,沒有控制自己的雙腳,竟然被王小倩帶走了。”

“你知道嗎?王小倩告訴我,你伯伯就是市裏的實權領導白書記,說外面傳我接近你是另有所圖,是想攀高枝兒……白荷,我們心裏都清楚我們是多麽愛惜自己羽毛的人,我知道你不會誤解我的一份真心。可我還是上了别人的當,是我死要面子,非要等你先說出相愛不相離這樣的話,然後才肯下跪求婚……”

“去北京讀博前的那晚,王小倩拉我走後又陪我喝了許多酒,她說他理解我的糾結和痛苦,最後,我不省人事。第二天,我發現,我和她光着身子躺在她宿舍的床上……”

不知何時,明浩已緊緊抓住我的手。

“王小倩的手機裏,有我和她的床照,我和她領了結婚證。我沒臉見你了,隻有逃走。不過,今年,我們又離婚了。”

“她說,沒得到我時,覺得千般好。可搶過來了,又覺得無趣。我愛看書,不愛熱鬧,還窮,畢竟博士還沒畢業嘛。可她等不及我拿高工資了,找了個離婚的暴發戶,去廣州了。”

“這樣也好,我也解脫了。隻是,我不服,我恨命運,爲什麽那晚會讓王小倩這個壞女人盯上我!如果不是這樣,我們結局就會改寫,你也不會和陳泉結婚的,對不對?”

我的心,如刀絞,似火燒。

後來,明浩還說了什麽,我已聽不清了。我幾乎逃也似的,從安明浩的手裏,用力抽出我的手,攔了輛出租車,飛奔回家。

回家後,我就病了。高燒不退了整整兩天。

母親以爲我受涼了,責怪自己沒有幫我加外套,守護了我幾夜。

我感覺,陳泉多少知道原因,隻是,他依然扮演着老好人,忙前忙後,什麽都沒說。

那天冬天,兒子小逸出生。先天性腦癱。

整個家,被壓垮了。

從此,父母帶着小逸,投入了巨大的财力與精力,走上漫漫康複路。他們,三年裏,似乎老了十歲。

陳泉,漸漸遠離了這個家。他現在,已經有了自己的社交圈,也當上了腫瘤内科的大主任,女人,不缺。想幫他生個正常兒子的女人,也不缺。

在我伯伯出面調解後,我和陳泉,平靜分手了。他說,兒子本來就姓白,不和我們家搶,撫養權給我。房子,本來就是我爸媽買的,是我的婚前财産。但是,存款,一人一半。我同意,很快簽字,分手。

而今,小逸已經三歲了。安明浩博士畢業了,又回到了我們醫院骨科。不過,這次,醫院是作爲人才,将他從北京引進的。

他說,他再也不離開這座江南的小城。

他說,他一生的至愛在這裏,去了北方,也是流浪。

他說,我和陳泉不是一路人,如果過不下去了,就分手。他願意一直等。

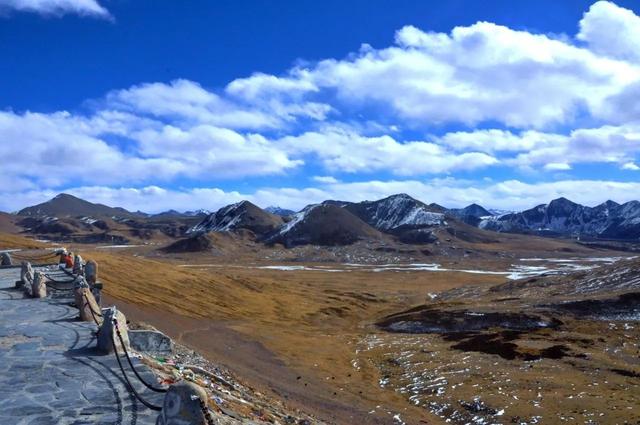

他說,他要去援藏,是因爲,他想去看看最純淨的天空和最虔誠的信仰。真愛就是他的信仰,朝拜的路上,再多的苦難和曲折,都不能阻擋前往聖山的一步一叩首。

可是,明浩,餘生,我們還會在一起嗎?我,真的不知道。未來的路,誰又能說得清呢?我隻想,陪着父母慢慢老去,陪着小逸慢慢長大。

遠處,是誰,不知何時唱響了《彼岸花》:

看見的熄滅了,消失的記住了。

我站在海角天涯,聽見土壤萌芽。

等待昙花再開,把芬芳留給年華。

彼岸沒有燈塔,我依然張望着。

天黑刷白了頭發,緊握着我火把。

他來我對自己說,我不害怕我很愛他

……

作者桃小野:以文字煮酒,用音樂烹茶。不熬毒雞湯,隻寫真故事。我是桃小野,一個學習工作愛較真卻也喜歡在深夜偷偷碼字的非典型女神經。